Le vestiaire masculin classique se méfie de la couleur. Il la regarde de loin, avec prudence. La couleur dépasse le cadre ! Je ne cesse de vanter les mérites du bleu, du gris, du beige — ce triumvirat rassurant où tout s’assemble sans effort, où l’on peut s’habiller tôt, mal réveillé, et garder malgré tout une forme de cohérence. L’élégance, dans sa version orthodoxe, est souvent une discipline : elle évite l’excès et refuse l’imprévu, grâce à une palette réduite. La couleur franche, elle, exige autre chose. Elle impose un choix net, donc une prise de parole.

Car il existe une chose curieuse avec la couleur vive : si elle est rare, elle est parfois très appréciée. On la remarque dans la rue, on la commente, on la trouve “charmante”, “audacieuse”, “fraîche”. Et, presque immédiatement, on ajoute — explicitement ou non — qu’on ne s’y risquerait pas soi-même. La couleur est donc un plaisir que l’on consomme par procuration. Ce n’est pas tant qu’elle serait laide ou vulgaire : c’est qu’elle est socialement coûteuse. Elle attire le regard, et le regard (en France notamment ?) n’est jamais totalement neutre.

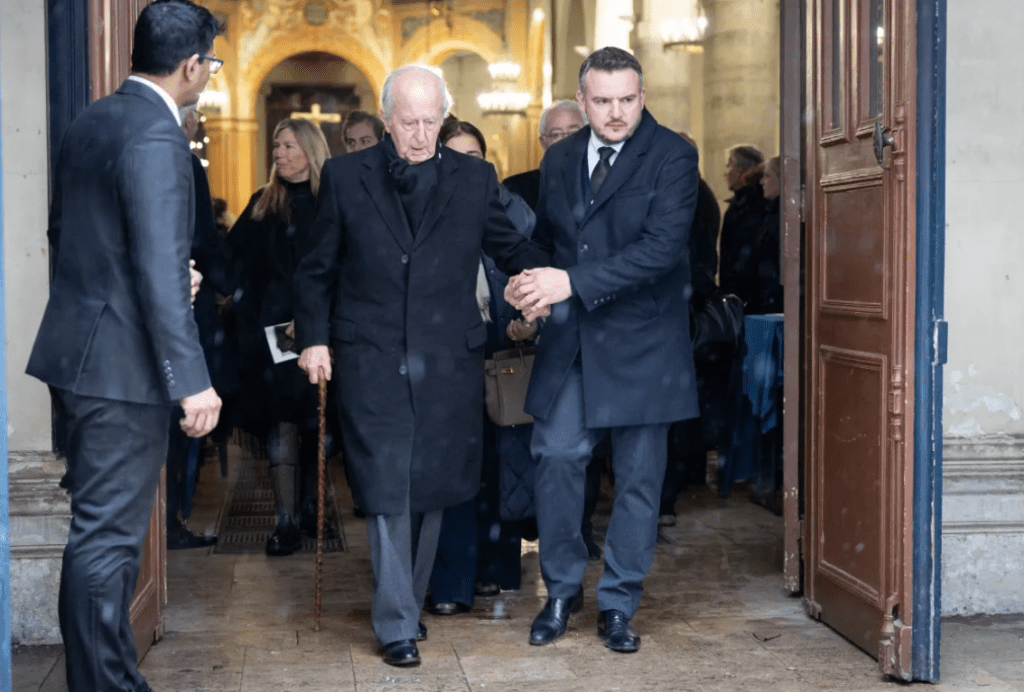

C’est précisément ce qui rend intéressante l’idée suivante : et si la couleur, au fond, n’était pas qu’une affaire de goût, mais une affaire de position ? Non pas seulement au sens “classe sociale” façon manuel de sociologie, mais au sens plus subtil : la place occupée et, surtout, la tranquillité avec laquelle elle est occupée. La couleur est souvent portée avec aisance par deux types de personnes, en apparence opposées. Les messieurs argentés d’abord : ceux qui achètent sans se questionner. Pas de calcul, pas d’hésitation, pas de débat intérieur au moment de passer à la caisse. Ils n’achètent pas un vêtement coloré pour envoyer un message : ils l’achètent parce que cela les amuse, ou parce que la couleur les flatte, ou simplement parce que l’objet existe. La couleur, chez eux, n’est pas une revendication : c’est un non-sujet. Et puis il y a les moins riches qui, par tempérament ou par stratégie, veulent donner une impression de liberté, d’insouciance, parfois de futilité assumée. Observons Le Prince Jardinier qui vend des panoplies ultra-colorées pour des prix assez bas. La couleur devient alors une manière d’afficher une légèreté, une forme d’indépendance à l’égard des codes sérieux. Dans les deux cas, la couleur s’explique peu : soit parce qu’on n’a pas besoin de s’expliquer, soit parce qu’on refuse l’idée même de devoir le faire.

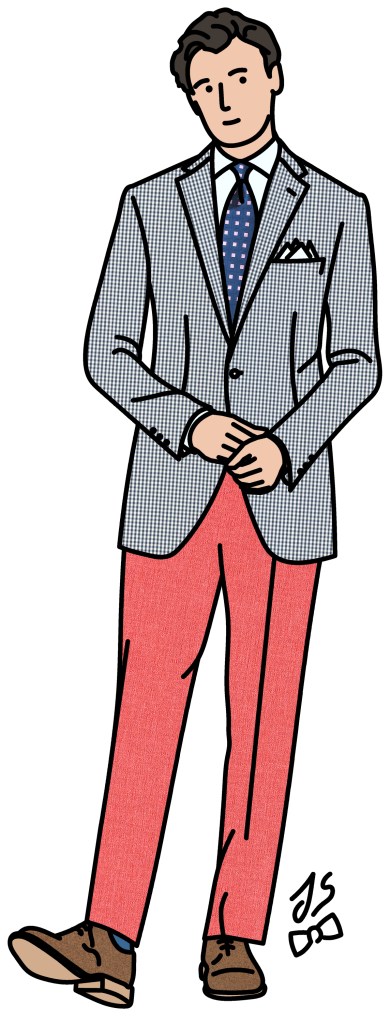

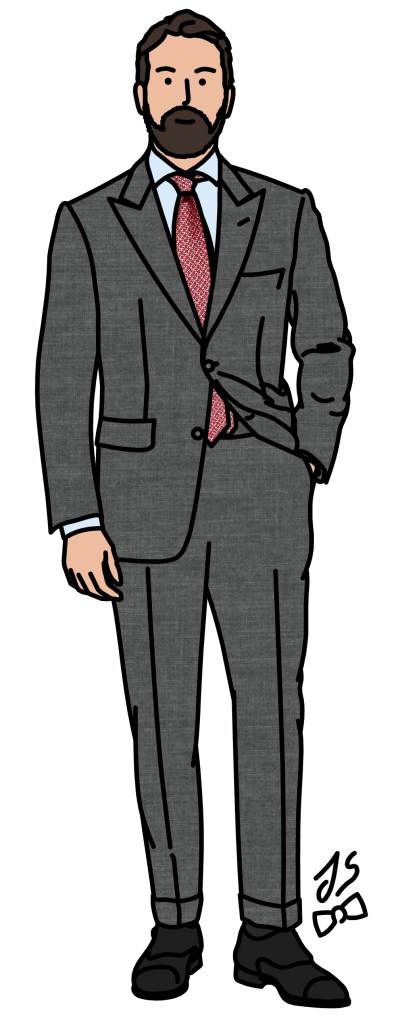

Entre ces deux pôles, on trouve le territoire le plus embarrassé : celui des amateurs raisonnables. Le mien ? Ceux qui aiment le beau mais veulent “bien faire”, qui admirent l’éclat mais craignent d’avoir l’air déguisés, qui se demandent avec quoi marier un vert pomme ou un violet estompé. Dans une garde-robe sobre de bleu, gris et beige, tout va avec tout, et l’on peut construire une élégance d’assemblages automatiques. Dès que l’on introduit des couleurs franches, la mécanique se grippe : chaque pièce devient un choix, chaque association un risque, et l’on découvre soudain que l’harmonie n’est pas une question de règles mais d’œil. La couleur oblige à apprendre.

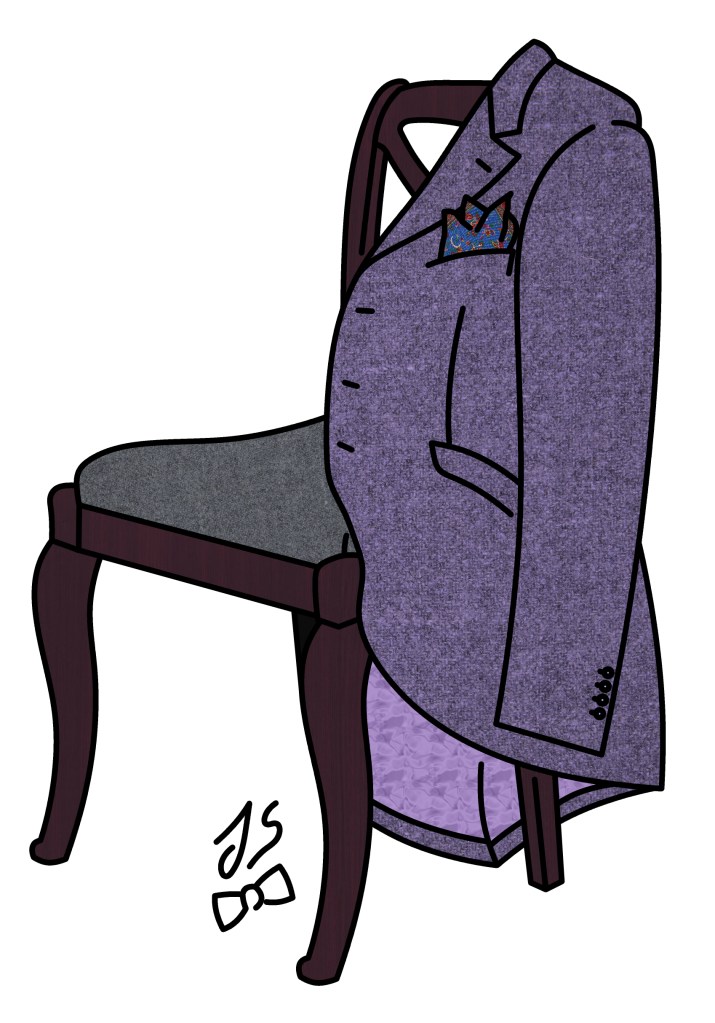

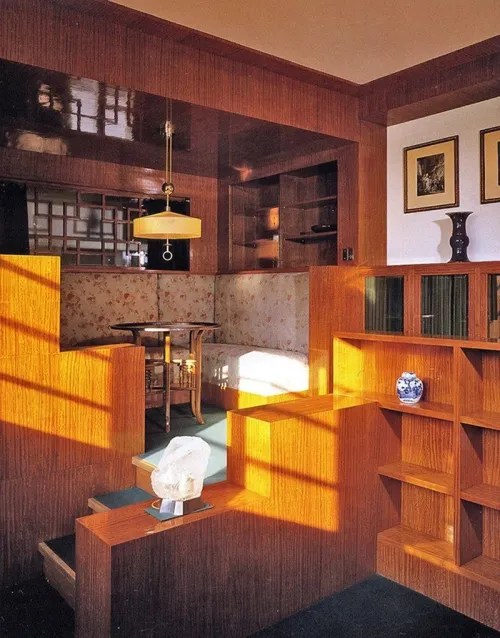

C’est ici qu’Arnys redevient un cas exemplaire. La maison parisienne aimait distiller des teintes qui semblaient sorties des tableaux de Thomas Gainsborough : parme poudré, violet cramoisi, vert acide, bleu indigo. J’ai lu que les propriétaires, en 1946, juste après-guerre, avaient débusqué en Angleterre des fabricants de pulls très colorés. Le contexte compte : dans un monde encore marqué par les uniformes, par le kaki, par les teintes utilitaires et dessaturées, ces vitrines faisaient l’effet d’un choc. Une splendeur, oui — au sens littéral : quelque chose qui brille, qui tranche, qui donne de l’éclat. Mais Arnys avait aussi ceci de particulier que la couleur n’y était jamais gadget. Ce n’était pas “mettons du rouge, ça fera vivant”. C’était une palette cultivée, référencée, presque picturale. Et comme souvent avec les choses cultivées, cela comportait une difficulté : l’usage n’était pas évident. Il y avait un côté panoplie possible, une perfection trop juste, un ensemble trop complet qui basculait vite dans le théâtre. Pour porter la couleur sans tomber dans la caricature, il faut savoir introduire du jeu, de l’imperfection, de la respiration. Il faut accepter de ne pas être “assorti”, au sens scolaire du terme.

La question du mariage des couleurs est d’ailleurs ce qui effraie la plupart des hommes. Et ce n’est pas un hasard si l’on associe si vite la couleur à certaines traditions britanniques caricaturales, celles où l’on confond allègrement l’excentricité avec l’élégance. Il suffit d’observer certains “anglais de roman” ou certains anglais bien réels, hélas pour comprendre comment la couleur devient une démonstration. Trop de contrastes, trop de motifs, trop de certitudes, pour un résultat immédiat : on ne voit plus l’homme, on voit la performance. C’est ce danger qui nourrit la prudence du vestiaire classique : mieux vaut la neutralité que l’outrance. Mais la prudence ne finit-elle pas aussi par appauvrir ? La couleur, lorsqu’elle est bien maniée n’est pas une crise d’adolescence : c’est un raffinement.

Ce qui nous amène à une opposition contemporaine assez savoureuse : le “quiet luxury”, si en vogue, et à l’inverse ce qu’on pourrait appeler, avec un sourire, un “loud luxury”. Le premier s’exprime par des teintes discrètes, des tissus silencieux, une richesse qui se veut inaudible. Le second existe aussi, mais on le mentionne moins, parce qu’il contredit l’idée moderne selon laquelle le luxe devrait se cacher pour être légitime. Or, n’avez-vous jamais souri en voyant quelques “vieux riches” hauts en couleur ? Il y a une forme d’“old money” qui adore les couleurs visibles, non pas comme provocation mais comme évidence. Ceux-là portent des camaïeux osés parce qu’ils en ont le droit symbolique : ils ne demandent pas la permission. Ils s’habillent comme on meublerait une maison ancienne avec des objets singuliers : sans justification, sans notice, sans récit Instagram. La couleur, chez eux, n’est pas “audacieuse”, elle est normale. Ce n’est pas qu’ils veulent se faire remarquer ; c’est qu’ils n’imaginent pas devoir se faire oublier.

Et puis il y a un autre monde où la couleur règne, mais pour des raisons totalement différentes : le vestiaire technique et outdoor. Là, les inserts, patchs, aplats colorés, parfois fluo, sont partout. Comme si le coupe-vent contemporain devait être rouge vif par définition. Ce n’est pas une coquetterie : c’est une nécessité héritée, ou à tout le moins un héritage symbolique d’une nécessité. On se vêtait en couleurs vives pour être repéré en mer, retrouvé après un naufrage, vu sur une paroi, distingué dans la neige. La couleur vient d’un besoin pratique : survivre, signaler, localiser. Elle appartient au monde des marins-pêcheurs, des alpinistes, des sauveteurs. Elle est une technologie. Tandis que la couleur sartoriale, celle des beaux tableaux d’époques révolues et des maisons comme Arnys, vient d’un autre besoin : celui de représenter un rang, une culture, une aisance. Elle n’est pas technique, elle est historique.

Au fond, cela confirme l’intuition de départ : la couleur est moins une question de “goût personnel” qu’un fait social, presque une posture existentielle. Pour porter des couleurs franches sans tomber dans le déguisement, il faut une chose rare : la sérénité. Le droit de ne pas s’expliquer. Le courage, parfois, d’être visible. La couleur demande plus d’œil, plus de maîtrise, mais aussi plus d’indifférence au jugement. Elle ne va pas à tout le monde, et ce n’est pas une condamnation : c’est une réalité. Comme dans les tableaux de Canaletto, où le petit peuple reste dans le brun et l’élite s’autorise les nuances délicates et les éclats précieux, la couleur dit quelque chose de la place que l’on occupe — ou de la place que l’on décide d’occuper, envers et contre tout.

.

Comprenons alors pourquoi tant d’hommes reviennent toujours aux mêmes bases : elles protègent. Et pourquoi, à l’inverse, une touche de grenat ou d’orange suscitent immédiatement une réaction. Ce n’est pas seulement beau : c’est parlant. La couleur n’est ni morale, ni raisonnable. Elle n’est pas toujours démocratique non plus. Elle est un luxe ancien, parfois bruyant, souvent joyeux, toujours révélateur. Et comme tout luxe véritable, elle ne se défend pas : elle se porte.

Bonne réflexion. Bonne semaine. Julien Scavini

Pour écrire ce soir, un peu de Glenn Miller