Pour reprendre le fil de la semaine dernière, questionnons nous sur le pourquoi d’une prédominance anglaise dans l’art du vêtement masculin. Car a priori en Europe occidentale, les traditions vestimentaires se sont toujours ressemblées d’un pays à l’autre. Inutile d’attendre le XXème siècle pour parler de mondialisation. A la Renaissance déjà, les principales cours d’Europe s’habillaient plus ou moins sur le même modèle. Il est vrai que déjà les maîtres italiens en parfums et vêtements parcouraient l’Europe du Nord pendant que peintres et bâtisseurs du Nord visitaient des ruines du Sud.

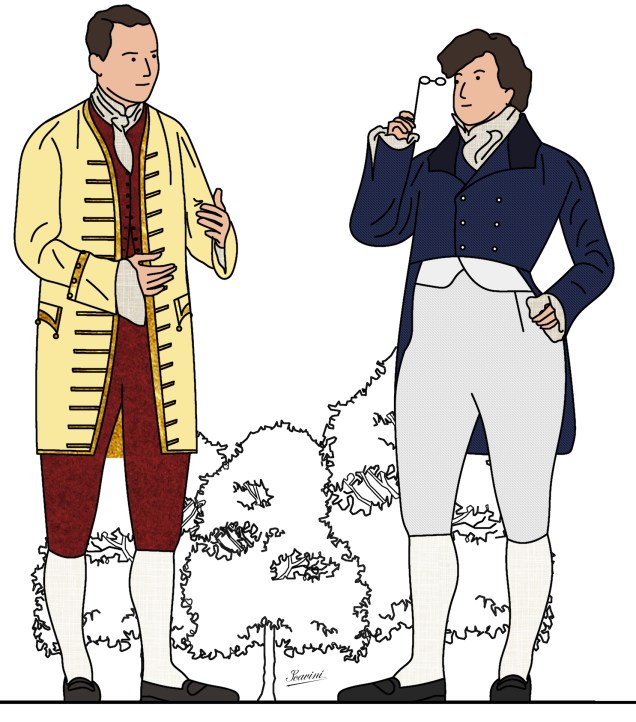

La haute bourgeoisie et l’aristocratie européenne étaient donc vêtues de manière similaire. Les lourdes étoffes – velours de soie ou de mohair, toile de lin, brocards, pashmina – étaient monnaie courante. L’arrangement était le suivant : culotte jusqu’en dessous du genoux, pourpoint, puis plus tard gilet et justaucorps. Notons que le gilet était appelé veste et se nouait par lassage dans le dos.

Les évolutions du vestiaire, donc des traditions qui s’y rattachent, demandent du temps pour se produire. Et un calme relatif. La prime alors va aux anglais. Premièrement car leur régime politique est resté d’une incroyable stabilité au cours des siècles, aidé par une monarchie parlementaire ayant su savamment allier bourgeois et aristocrates. Deuxièmement car bénéficiant d’un territoire insulaire, la question de l’invasion et des guerres de frontières ne s’est jamais vraiment posé, laissant libre cours aux développements les plus divers.

En France, la Révolution sonne le glas de l’évolution naturelle de la garde-robe masculine de la haute société. La révolution d’abord eut à cœur de mettre de nouvelles tenues à la mode. Mais précisément, ce ne fut que des modes. La rupture fut donc brutale, d’autant que le territoire était encore très hétérogène – bretons, basques, savoyards, niçois, alsaciens, etc – et donc les influences multiples. L’Allemagne n’était pas mieux, dispersée en une multitude de provinces, de royaumes et d’états prussiens. Tout comme l’Autriche Hongrie. L’ensemble du continent européen connu à partir du début du 19ème siècle une série de bouleversements et de déchirures politiques d’ampleurs. Difficile alors de rendre le cours des choses immuable et de doucement faire évoluer les traditions.

Dire que l’Angleterre est la terre des conservatismes est peu de chose. C’est son essence même. Ainsi, la décapitation de notre bon roi Louis ne marqua pas un coup brutal à la mode à la française outre-manche. Au contraire, le vestiaire évolua tranquillement. Jusqu’à l’avènement une vingtaine d’année plus tard de la mode ‘garçon d’écurie’. Comme le rapporte Farid Chenoune, cette mode instillée par le ‘beau’ Brummell vit la disparition rapide et complète des ‘atours’, c’est-à-dire de tous les passements, broderies et autres passepoils dorés au profit d’une liquette de drap : de drap de laine. Disparition brutale car excessivement formelle mais évolution douce du point de vue de la forme du vêtement même. Puis après une rapide mode du collet haut, vinrent les revers : empiècement de tissus retombant du col. Le modèle se détachait des soubresauts du continent, il devenait autonome.

En France, la haute société devait revoir ses règles vestimentaires au même rythme que les révolutions politiques. Dès lors, difficile de faire le tri naturel entre utile et agréable, ornements et fioritures… En revanche, notre pays resta de la révolution française jusqu’à au moins la moitié de la révolution industrielle, une terre agricole, provinciale, rurale. Et là, nous pouvons trouver un terreau assez conservateur.

Je pose donc comme hypothèse que cette opposition des conservatismes anglais (concernant la noblesse et la haute-bourgeoisie – appuyées sur la ruralité) et français (se distinguant par sa ruralité uniquement) révèle bien des choses. Mais il s’agira très certainement d’une vision réduite, le vêtement de labeur ne s’intéressant que peu à l’élégance. Nous continuerons la semaine prochaine alors.

Julien Scavini

Il est n’est pas inintéressant de noter le phénomène de mode des muscadins, ces jeunes gens qui se démarquaient des révolutionnaires par une mise outrancièrement « réactionnaire »…

Bonjour,

Je « tombe » sur votre article, fort intéressant. Merci. Je reviendrai lire la suite !

CE