Si je n’aime pas trop les grands discours, il va être ce soir question du mot style, employé trop souvent à mon goût ou en tous les cas systématiquement dans un sens peu satisfaisant. Combien de fois n’a-t-on pas entendu un vendeur ou tout autre faisant vous expliquer que ce revers trop petit ou ce pantalon trop serré vous apporte du style ou encore mieux, que ça a, intrinsèquement donc, du style ! Je trouve pour ma part que ce terme recouvre souvent un péché d’audace inqualifiable. Je vais tenter de m’expliquer…

De mon point de vue d’architecte, le mot style est un terme grec qui signifie colonne, un style = une colonne, la colonne renvoyant dans les ordres architecturaux aux chapiteaux : toscan, dorique, ionique, corinthien, composite. Donc, en architecture, lorsque nous parlons de style, nous désignons en fait l’ordre : ce temple est dorique, parce que ses colonnes (ses styles) sont doriques. Ce sont les quatre ou cinq ordres – ou styles classiques – qui définissent toute la base du vocabulaire descriptif. Et surtout, ces ordres sont porteurs d’un sens plus grand qu’eux: le dorique représente la masculinité, la force, le ionique la féminité, solide et élégante et le corinthien par exemple la féminité vierge, la grâce et la finesse. Ces représentations sont issues de mythologie comme le relate Vitruve : pour le corinthien, une demoiselle qui aurait oubliée son seau dans une fougère etc…

Pour qu’il y ait ordre, en architecture ou dans l’univers vestimentaire, il faut qu’il y ait un dispositif technique et sa résultante formelle, donc une production et aussi une reconnaissance, populaire et surtout savante, donc une institutionnalisation (l’autoritas des Beaux-Arts). Une idée, une envie dans la tête d’un tailleur (de pierres ou d’habits) peuvent déboucher sur deux phénomènes : son utilisation passagère donne naissance à une mode alors que son itération permanente l’érige en style.

Mais quel style ? Le petit Larousse donne plusieurs pistes dans le sens que je défends : ensemble des caractéristiques, résultant de l’application d’un certain système technique et esthétique, propres aux œuvres d’une époque, d’une école, d’un artiste, etc. Je considère alors le style comme un mouvement d’envergure, quelque chose de global auquel nous referons. Et dans la garde robe masculine, je ne crois pas discerner beaucoup de styles : le classique (fait de laines naturelles ☺) et le contemporain (plus influencé par le plastique ☺). En voyez-vous d’autres ? Peut-être les styles anglais et italiens, mafieux, Ivy League? D’ailleurs Aristote ne s’y trompait pas lorsqu’il disait que la première qualité du style, c’est la clarté. D’autres y ont ajouté comme Baudelaire l’exigence de vérité.

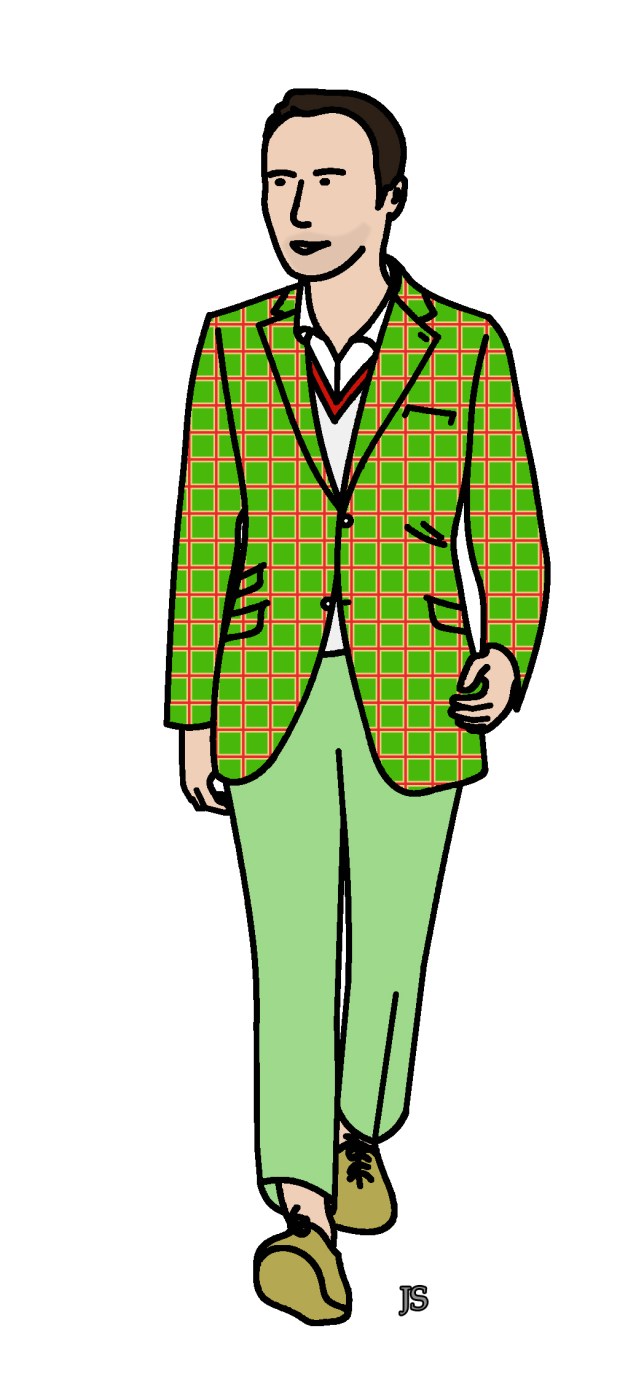

Quel style: classique certainement, touche contemporaine pour la coupe de la veste, une allure décontractée…

Après, nous pouvons également entendre parler de style pour des maisons – j’entends par là des entreprises commerciales. Le style Cifonelli par exemple bien que je ne pense pas que ces honorables tailleurs utilisent pour eux-mêmes ce terme. Je préfère alors le synonyme d’esthétique : cette maison possède une esthétique bien à elle… Et ce n’est pas parce que cette entreprise de confection propose des vestes sans poche poitrine (pas Cifonelli bien sûr) que c’est un style : c’est un argument commercial tout au plus !

Descendons encore d’un niveau, à celui de l’individu… Notre époque libérale a érigé en centre de son intérêt -qui n’est plus commun- la personnification comme mode de fonctionnement. Tout le monde ne forme plus un, mais tout le monde est unique comme dirait Thatcher… Dès lors, chacun est un style. A en croire les commerciaux et les publicitaires, voire même tout un chacun (surtout dans les boutiques autour des Halles à Paris un samedi après-midi), il est de bon ton d’avoir du style, évidemment le sien. Une autre entrée du Larousse consacre ce fait : façon particulière dont chacun exprime sa pensée, ses émotions, ses sentiments, bref autant d’étalages différenciés d’une pudeur qui n’est plus.

Mais je peux concevoir qu’un gentleman, par sa mise, possède quelque chose de plus qui lui est personnel. Alors, si je peux me permettre, je dirai simplement que cette personne a une allure qui lui est personnelle, qu’elle a simplement de l’allure ou que son esthétique est très étudiée; qu’il a du panache et surtout qu’il a l’air naturel dans sa démarche. Je trouve cela un peu plus humble.

Il se trouve par ailleurs que quelques élégants se sont forgés une grande esthétique, à tel point qu’elle est reconnue de tous et admirée. Peut-être pouvons-nous alors parler d’un style personnel, propre aux artistes d’ailleurs (les seuls qui l’expriment d’une manière intéressante pour autrui). En tout cas, vous ne verrez jamais un gentleman revendiquer son style, cette activité est exclusive des voyous.

Style classique là encore mais dans une lecture osée, certainement joyeuse!

Style classique là encore mais dans une lecture osée, certainement joyeuse!

Le sens porté par un style renvoie donc inévitablement à un univers référentiel, à un corpus comme dirait les universitaires. Il n’est pas seul et ne peut dès lors par être pris comme tel. Il ne se limite pas à lui même et ne peut donc pas être utilisé comme qualificatif: cette pochette vous donne du style – faux, quel style? de l’allure au mieux! Utiliser le mot style d’une manière si courte est le signe d’une grande inculture! S’habiller dans un style anglais traditionnel, c’est référer, par exemple à l’élégance des princes d’Angleterre, et donc à l’univers de valeurs qui s’y rattache; alors que se vêtir dans un style italien très sprezzatura (pour reprendre un terme en vogue), ce serait plutôt rechercher ce petit côté villégiature sur la côte amalfitaine, bref, un positionnement existentiel dans tous les cas, chacun peut y rattacher ses propres envies. Il faut se positionner!

Enfin, j’espère que ces quelques pensées vous engageront dans le débat. J’ai tenté dans cette ébauche de proposer ma vision rationnelle du problème, du point de vu du gentleman passionné de beautés. Je m’arrête ici pour l’instant et termine sur cette citation d’Alain : le propre des hommes passionnés est de ne pas croire un seul mot de ce que l’on écrit sur les passions.

Julien Scavini

Vaste débat en effet ! Alors allons-y.

Pour moi, le style – et vous faites bien de rappeler l’étymologie du mot – constitue un peu un ensemble de codes, de règles, de principes. Il y a donc de la rigidité dans le style. Le style c’est l’homme, disait Buffon. Oui, car le style, c’est la colonne vertébrale, le nombre d’or, l’élément roide et figé, l’élément masculin, si l’on veut filer la métaphore jusqu’au bout. La sprezzatura, à l’inverse, est la manière nonchalante de jouer avec le style, avec les règles architecturales. C’est le la vigne ou le lierre qui s’enroule autour du « tuteur de vigne, sec, dur et droit » (Baudelaire) ; c’est l’élément dynamique, souple, l’élément féminin. Judicieusement dosés et mêlés, style et sprezzatura, forment une sorte de thyrse (puisqu’on est dans les références antiques), association d’où résulterait, en somme, l’élégance. (« Ligne droite et ligne arabesque, intention et expression, roideur de la volonté, sinuosité du verbe, unité du but, variété des moyens, amalgame tout-puissant et indivisible du génie, quel analyste aura le détestable courage de vous diviser et de vous séparer ? » Baudelaire, encore.)

Quant à l’allure, elle implique essentiellement, à mon sens, l’idée de mouvement. Un cheval a une allure. Un voilier aussi. Et s’il faut absolument ranger ces notions dans des cases, alors on pourrait se risquer à affirmer que l’allure est l’élégance du corps, l’élégance du physique. Tandis que le style serait celle de l’intellect, de l’esprit…

Et la distinction dans tout cela ?

J’aime assez les théories. On passe toujours de bons moments avec elles. 🙂

Il est vrai que les grandes théories, surtout dans des domaines aussi futiles que l’art de s’habiller 😉 donne matière à réfléchir, et à rigoler.

Mais je retiens bien votre séparation, donc vos définitions de style et de sprezzature, je fais une MàJ.

En 2010, la bravoure de votre discours me réjouit et mérite d’y répondre, comme vous nous y engagez, avec un certain délice.

Quand le petite phrase chasse la réflexion authentique, quand la vénération du relatif balaye l’universel, comment voulez-vous que le style n’y perde pas son âme ?

Au-delà de l’ambiguïté sémantique actuelle où la seule évolution de la langue n’est pas en cause, la croyance puérile qui prétend établir, ex nihilo, un « style personnel » me paraît plus contestable : ex nihilo nihil, in nihilum posse reverti. Car si un Moi boursouflé ou creux est à l’évidence pitoyable, il lui manque, sans doute, des racines et des savoirs, une histoire ou un héritage, pour revendiquer plus légitimement une singularité qui soit basée sur une vérité.

Vous avez choisi l’ascèse de l’apiéceur, celui d’un parcours du disciple auprès de maîtres (tailleurs) et vous partagez vos savoirs. Alors merci pour votre blog qui participe activement à l’éducation, à la culture sartoriale et redonne ainsi toute sa valeur au style.

Bien à vous

Défendons le style, de nos jours, c’est tout ce qui reste 😉

Personnellement je dirai que si l’on reconnaît Mozart au bout de deux portées, c’est le style de Mozart que l’on reconnaît. C’est-à-dire une manière particulière d’agencer les notes qui lui est propre. La musique de Mozart devient de fait une catégorie stylistique à elle toute seuls, une colonne en quelque sorte. Le style me paraît donc principalement lié à une expression ou à une manière. Le style se répète, se construit et est toujours pensé, il ne peut être accidentel.

Je crois en effet comme vous qu’il est moins aisé à employer dans l’univers des vêtements. Un costume peut être l’expression de quelque chose que l’on associe à un groupe social, le style NAP, par exemple, pour Neully Ateuil Passy. En revanche, non associés, le collier de perle ou la jupe plissée à carreaux n’expriment rien à eux seuls. Dans ce cas, caricatural, l’agencement fait sens et finit par être apparenté à un style. De même il me semblerait qu’il existe bien un style anglais dans la coupe des vestes : un certain tracé de lignes, l’emploi systématique de détails particuliers, finissent par créer ce que nous sommes bien obligés de nommer style. Nous pourrions dire un vêtement coupé à la manière des britanniques ou comme cela se fait à Londres, mais c’est plus long. Pour certaines partie d’un vêtement, il me paraît plus difficile de parler de style : une emmanchure style napolitaine, ça ne colle pas, une veste à emmanchure napolitaine, fonctionne mieux. Je pense aussi qu’il existe bien un « style tailleur » caractérisé par un ensemble d’éléments de façonnage qui finissent par être identifiable à un style propre. Mais ça, vous le savez très bien.

Je m’aperçois à la relecture que ma contribution au débat est rédigée dans un « style » par trop didactique. Zut, ce n’est pas ce que je voulais. Alors, mauvais choix dans l’expression ?

Pour Mozart, tout à fait d’accord, l’artiste s’est créé, pour lui et donc les autres, un ensemble de relations musicales qui font naitre l’harmonie, le style de Mozart… c’est une bonne remarque…

Pour ce qui est de votre style personnel de rédaction, il est vrai que le terme pourrait s’appliquer, mais il faudrait demander à un linguiste, pour qu’il nous définisse, dans son domaine, le terme…