Il y a quelques mois, un lecteur m’a envoyé, suite à mon article sur le derby, une passion française, une suite de questions sur le style français. Je vous livre ici une partie de son exposé : » je suis retombé il y a quelques jours sur l’un de vos anciens articles où vous pointiez le fait que porter des derbys à lacets plats était l’assurance de n’être pris ni pour un anglais ni pour un italien et revenait presque à défendre une sorte de « style français », pas très heureux certes et découlant plus d’un manque d’éducation que d’un véritable jugement esthétique national…

Ceci m’a amené vers cette simple question: qu’est ce qui ferait, aujourd’hui un style français? Est-il possible aujourd’hui de déterminer des caractéristiques qui, assemblées, signeraient à coup sur pour l’œil averti la provenance française de la tenue, un genre d’élégance hexagonal?

La question n’est sans aucun doute pas nouvelle, et je suppose qu’elle doit se poser à tout homme qui s’étant penché sur les subtilités du vestiaire masculin, en arrive après avoir plus ou moins repéré les différences entre les styles anglais et italiens, à se demander si le style français a bel et bien disparu à la fin du XVIIIè siècle… Toujours est-il que la réponse ne m’a pas semblé évidente et que sont nombreux autour de moi les jeunes gens au début de leur démarche qui semblent se la poser.

J’ai bien conscience qu’il y a là deux dimensions: la constatation de l’homme de la rue, qui risque de nous amener sans doute vers la terrible conclusion selon laquelle il n’y a guère de style français actuellement, ou plutôt que celui-ci n’est que l’absence d’un style britannique ou transalpin marqué, une mise fade et sans personnalité véritable, un non-style en somme… Et la préconisation du connaisseur, qui saurait trier dans les usages actuels ce qui relève d’une vraie tendance esthétique distincte et peut-être exhumer quelques éléments de tenue traditionnels que l’on aurait oubliés. C’est, vous vous en doutez, la seconde option qui m’intéresse. «

Longue interrogation n’est-il pas, qui soulève presque autant de questions que d’ébauches de réponses.

Un style français alors ? Devrait-il d’ailleurs y avoir un style français ? Cette question d’un style nationale – nationaliste ? – est le préliminaire au débat. Car si l’on en a un, ou besoin d’un, il doit en être tout autant des belges, allemands, hollandais, tchèques et autres pays européens. Qu’en est-il justement ?

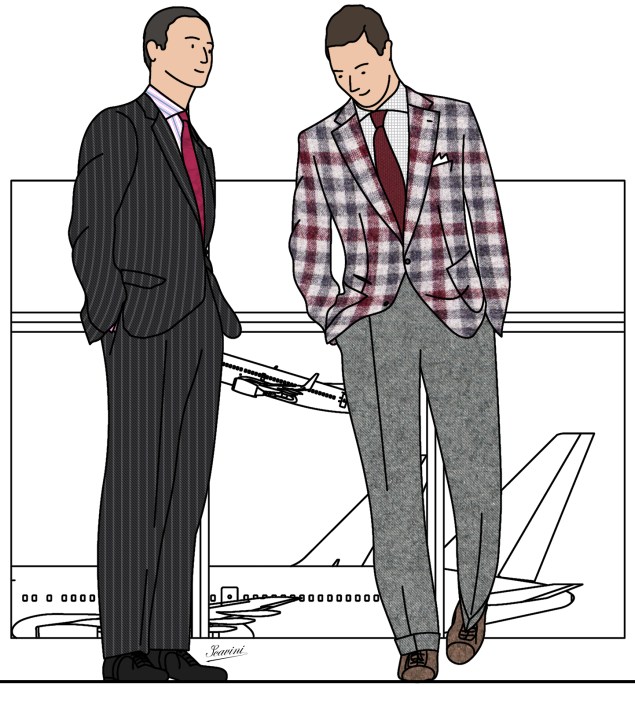

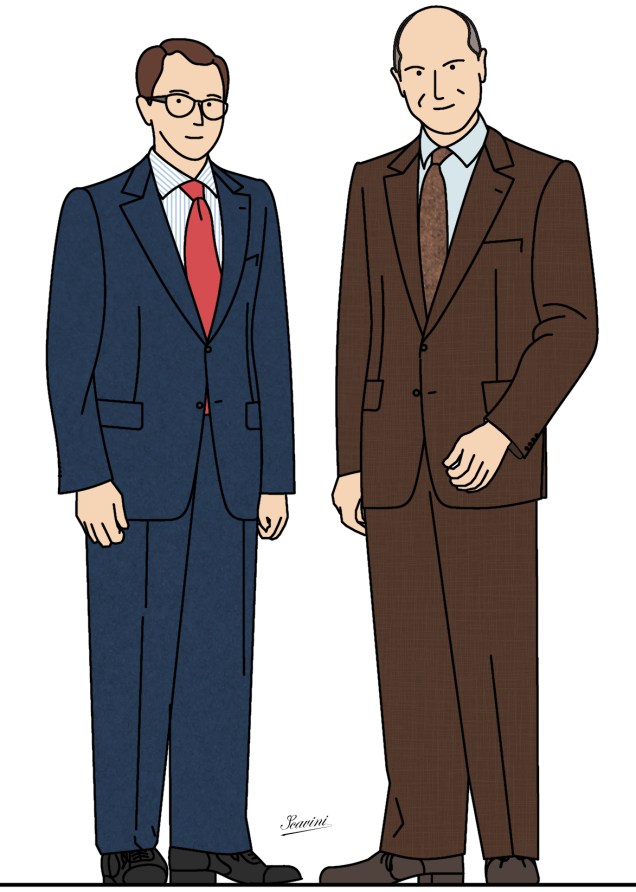

Nous savons que le style moderne que nous connaissons aujourd’hui a été savamment développé en Grande Bretagne à partir du début du 19ème siècle, pour connaître un essor sans précédent en France à partir du Second Empire. Entre 1920 et 1950 s’est produit une sorte d’âge d’or de l’élégance masculine classique, d’une grande homogénéité à l’échelle de l’occident. Aujourd’hui, l’Italie mène la danse en proposant des idées de style qui font mouches : ensembles dépareillés, notamment avec un jean qui s’est embourgeoisé, tonalités plus claires, bien plus claires que les anglaises. Il est assez facile de reconnaître un anglais d’un italien. Ces deux caricatures en illustration éclairent mon idée. Difficile du reste de trouver l’anglais moyen élégant de nos jours. Un séjour à Londres, même en passant par la City, suffit à s’en convaincre. Le mauvais goût Outre-Manche a repris le dessus et le trop plein de couleurs est vite atteint. Parallèlement, la région constituée du sud de l’Allemagne et du Nord-Est de la Suisse, avec une partie de l’Autriche, a su conserver bien vivantes des traditions vestimentaires folkloriques, faites de culottes en peau de cerf et autres vestons en tweeds alpins.

Se faisant, deux pistes d’étude se dévoilent. D’une part, le besoin de caricatures – voire plutôt de stéréotypes – auxquels nous cherchons à nous raccrocher, et d’autre part le niveau de la société auquel on lit les informations de style vestimentaire.

J’ai un peu approché cette idée dans mon dernier article sur Ralph Lauren. Sa réussite est principalement du à sa capacité à rendre lisible un ensemble de références éparses, à stéréotyper le langage et le code masculin. Il est très facile de décrire en quelques mots son travail et l’expression stylistiques de ses différentes lignes. Qu’on le veuille ou non, le monde d’aujourd’hui fonctionne beaucoup de cette manière : bien plus complexe qu’hier, mais raconté à travers le prisme de concepts et d’idées simples. Je ne pense pas simplistes, mais plutôt simplifiées. Prenons la définition de wikipédia : un stéréotype est l’image préconçue d’un sujet dans un cadre de référence donné, telle qu’elle y est habituellement admise et véhiculée. Ne serait-il pas vain de chercher un style français ? En parler, le rendre rationnel, n’en transformerait-il pas l’idée –fuyante par nature – en stéréotype d’un style français ? Pouvoir dire au premier coup d’œil, ce monsieur est habillé à la française, un tel autre à l’américaine, ne reviendrait-il pas à admettre une telle chose ? Et comment donc jugeons-nous le stéréotypes ? Avec le plaisir et l’extase d’un confort serein ou la méfiance et l’orthodoxie du penseur ?

Par ailleurs, comment lire un style national ? A quel niveau ? Doit-on se placer du point de vue national ou régional ? Doit-on regarder juste Paris, ou encore mieux, juste la Rive Gauche ? Et quelle couche de population ? L’élite ou les basses couches ? Ou l’entre-deux bourgeois, petit-bourgeois ou bobo ?

Les deux prochaines semaines, nous étudierons successivement l’héritage français et ses artéfacts puis une supposée élégance française, avec un prisme ‘veille France’, le seul que j’ai trouvé et qui réalise une synthèse classique, en droite ligne des propos tenus sur Stiff Collar.

Julien Scavini